上世纪60年代,在冷战最激烈的时候,全世界都在关注美国和苏联在“太空竞赛”中的竞争。两国都将火箭、卫星和航天器送入高层大气,每一次发射都展示了技术实力。登月竞赛成为对地缘政治意志的考验,是哪个超级大国将决定未来的象征。当尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)将美国国旗插在月球表面时,他所思考的这一“巨大飞跃”不仅是对人类的,而且是巩固了美国几十年来以技术为动力的霸权的一步。

今天,在另一场大国竞争的背景下,一场类似的竞争正在展开。这一次的舞台不仅仅是真空的空间,而是隐形的算法架构和驱动它们的芯片。人工智能是新的前沿,两个超级大国再次争夺主导地位。但与太空竞赛不同的是,这种竞争不受天空的约束。它渗透到每个行业,每个家庭,以及人类生活的每个角落。利害关系不再是谁的旗帜挂在月球上,而是谁控制着地球的数字神经系统。

人工智能不再是一个遥远的承诺。它就在这里,改变着经济,重新定义着权力,重塑着社会。然而,随着技术的加速,关于谁制定规则以及谁从其能力中受益的竞争也在加剧。这场斗争的核心是两种相互竞争的愿景——一种是美国提出的,另一种是中国提出的——这不仅表明了不同的战略重点,而且表明了对如何构建下一个世界秩序的根本不同的理念。

上个月,白宫发布了《美国人工智能行动计划》(America’s AI Action Plan),该文件将人工智能的发展描述为一场高风险的竞赛,“谁拥有最大的人工智能生态系统,谁就将制定全球人工智能标准,并获得广泛的经济和军事利益。”措辞直率:美国必须“实现并保持不容置疑、不容挑战的全球技术主导地位”。这不仅仅是关于创新;而是要确保并巩固美国的权力。

为此,美国的计划有三个支柱:加速人工智能创新,建设美国人工智能基础设施,领导国际人工智能外交和安全,最后一个支柱明确旨在“对抗中国在国际治理机构中的影响力”。该计划促进了一个由美国和部分合作伙伴组成的“人工智能联盟”,华盛顿将向该联盟出口其完整的人工智能技术堆栈:硬件、模型、软件、应用和标准。至关重要的是,这带来了防御优势:严格的出口管制,以防止“外国对手”获得先进的计算技术,加强芯片的位置验证,以及协调一致的全球执法,以防止高端人工智能资源落入竞争对手之手。

换句话说,华盛顿的人工智能外交是要建立一个封闭的社区,一个按照美国的条件获准进入的社区。美国公开将其与国家安全联系起来,暗示人工智能的优势必须作为美国及其盟友的战略优势而不是作为一项共享的全球资产来维护。

相比之下,中国政府在过去两年中一直在阐明人工智能治理的愿景,这种愿景是公开的多边和包容性,强调全球南方国家的参与。李强总理在7月26日至28日于上海举行的2025年世界人工智能大会(WAIC)上发表讲话,称人工智能是“造福人类的国际公共产品”。他强调,“只有共同努力,才能充分发挥人工智能的潜力,同时确保其安全、可靠、可控和公平发展。”

李强调了建立一个真正的全球治理框架的紧迫性,他说:“迫切需要就如何在发展和安全之间取得平衡达成进一步的共识。”他警告说,如果没有广泛的合作,人工智能有可能成为“少数国家和公司的专属游戏”。

中国《人工智能全球治理行动计划》将人工智能定义为“为人民服务、尊重主权、公平包容、开放合作”的工具。该计划主张减少技术壁垒,促进技术转让,发展开源社区,以培育多样化和可访问的创新生态系统。它进一步明确承诺支持“各国,特别是全球南方国家”根据本国国情建设人工智能能力。

这一理念的最具体体现,就是中国倡议建立全球人工智能合作组织。该机构旨在协调治理规则、技术标准和发展战略,同时尊重各国之间的政策差异。北京方面并没有将其作为一个意识形态集团,而是作为一个务实的平台:各国开展联合技术研究、共享开源技术、加强本国人工智能创新生态系统的一种手段。

正如李解释的那样,“中国愿意分享其人工智能发展经验和技术产品,以帮助世界各国-特别是全球南方国家-加强能力建设。”他进一步提出“加强创新合作,取得更多突破性成果”,并承诺中国“将更加开放地共享开源技术和产品”。

全球南方是这一愿景的核心。中国官员将该合作机构定位为弥合“数字和智能鸿沟”的一种方式,确保发展中国家从人工智能的经济和社会潜力中平等受益。对于美国轨道之外的国家(其中许多国家已经被中国的“一带一路”网络所吸引)来说,这是一个有吸引力的提议:获得人工智能技术、能力建设支持,以及在治理桌上占有一席之地,而不必在零和竞争中选边站队。

这并不是说中国的做法完全是无私的。扩大人工智能合作加深了北京的全球影响力,特别是在西方技术和资本有限或有条件的地区。通过将自己定位为多边主义的捍卫者,中国反驳了美国的说法,即中国应该被隔离在关键技术流动之外。实际上,中国的包容性言论也起到了对抗华盛顿的排他性联盟建设的战略外展作用。

尽管如此,两项计划在语气和内容上的差异是惊人的。美国的蓝图将人工智能视为一个需要占领和捍卫的高地。中国的计划将其视为一个可耕种的公地。

这些不同的哲学对新兴人工智能秩序的结构有着深远的影响。如果华盛顿的做法占上风,世界可能会看到封闭的技术集团的整合:一个由美国领导,由其安全合作伙伴组成,另一个围绕中国和那些愿意无视美国出口管制的国家。每个集团内部的创新可能会加速,但它们之间在能力、标准和准入方面的差距将会扩大。全球治理的理念将分裂成平行的体系,反映出冷战时期的分裂。

如果北京的做法获得支持,人工智能资源的跨境共享可能会增加,尤其是在发达经济体和发展中国家之间。这可能有助于缩小人工智能鸿沟,创造更多可互操作的全球标准,尽管这也需要信任中国对开放的承诺和自己的治理规范。鉴于中国国内的人工智能环境受到广泛的国家监督和审查,一些国家可能会对中国所谓的“开放”是否符合他们的价值观保持谨慎。

对于全球南方国家来说,风险尤其高。根据美国的计划,获得尖端人工智能可能取决于政治联盟,这限制了不结盟国家利用人工智能促进自身发展的能力。根据中国的计划,访问可能会更容易,但条款可能会受到北京方面的战略重点和自己对数字主权的愿景的影响。

因此,世界大部分地区面临的选择不仅仅是在“自由”和“受限制”的人工智能之间,而是在不同的技术相互依赖模式之间:一种基于选择性排他性,另一种基于有条件的包容性。两者都是政治性的,都是战略性的,都将影响人工智能如何改变全球经济。

上世纪60年代,在冷战最激烈的时候,全世界都在关注美国和苏联在“太空竞赛”中的竞争。两国都将火箭、卫星和航天器送入高层大气,每一次发射都展示了技术实力。登月竞赛成为对地缘政治意志的考验,是哪个超级大国将决定未来的象征。当尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)将美国国旗插在月球表面时,他所思考的这一“巨大飞跃”不仅是对人类的,而且是巩固了美国几十年来以技术为动力的霸权的一步。

今天,在另一场大国竞争的背景下,一场类似的竞争正在展开。这一次的舞台不仅仅是真空的空间,而是隐形的算法架构和驱动它们的芯片。人工智能是新的前沿,两个超级大国再次争夺主导地位。但与太空竞赛不同的是,这种竞争不受天空的约束。它渗透到每个行业,每个家庭,以及人类生活的每个角落。利害关系不再是谁的旗帜挂在月球上,而是谁控制着地球的数字神经系统。

人工智能不再是一个遥远的承诺。它就在这里,改变着经济,重新定义着权力,重塑着社会。然而,随着技术的加速,关于谁制定规则以及谁从其能力中受益的竞争也在加剧。这场斗争的核心是两种相互竞争的愿景——一种是美国提出的,另一种是中国提出的——这不仅表明了不同的战略重点,而且表明了对如何构建下一个世界秩序的根本不同的理念。

上个月,白宫发布了《美国人工智能行动计划》(America’s AI Action Plan),该文件将人工智能的发展描述为一场高风险的竞赛,“谁拥有最大的人工智能生态系统,谁就将制定全球人工智能标准,并获得广泛的经济和军事利益。”措辞直率:美国必须“实现并保持不容置疑、不容挑战的全球技术主导地位”。这不仅仅是关于创新;而是要确保并巩固美国的权力。

为此,美国的计划有三个支柱:加速人工智能创新,建设美国人工智能基础设施,领导国际人工智能外交和安全,最后一个支柱明确旨在“对抗中国在国际治理机构中的影响力”。该计划促进了一个由美国和部分合作伙伴组成的“人工智能联盟”,华盛顿将向该联盟出口其完整的人工智能技术堆栈:硬件、模型、软件、应用和标准。至关重要的是,这带来了防御优势:严格的出口管制,以防止“外国对手”获得先进的计算技术,加强芯片的位置验证,以及协调一致的全球执法,以防止高端人工智能资源落入竞争对手之手。

换句话说,华盛顿的人工智能外交是要建立一个封闭的社区,一个按照美国的条件获准进入的社区。美国公开将其与国家安全联系起来,暗示人工智能的优势必须作为美国及其盟友的战略优势而不是作为一项共享的全球资产来维护。

相比之下,中国政府在过去两年中一直在阐明人工智能治理的愿景,这种愿景是公开的多边和包容性,强调全球南方国家的参与。李强总理在7月26日至28日于上海举行的2025年世界人工智能大会(WAIC)上发表讲话,称人工智能是“造福人类的国际公共产品”。他强调,“只有共同努力,才能充分发挥人工智能的潜力,同时确保其安全、可靠、可控和公平发展。”

李强调了建立一个真正的全球治理框架的紧迫性,他说:“迫切需要就如何在发展和安全之间取得平衡达成进一步的共识。”他警告说,如果没有广泛的合作,人工智能有可能成为“少数国家和公司的专属游戏”。

中国《人工智能全球治理行动计划》将人工智能定义为“为人民服务、尊重主权、公平包容、开放合作”的工具。该计划主张减少技术壁垒,促进技术转让,发展开源社区,以培育多样化和可访问的创新生态系统。它进一步明确承诺支持“各国,特别是全球南方国家”根据本国国情建设人工智能能力。

这一理念的最具体体现,就是中国倡议建立全球人工智能合作组织。该机构旨在协调治理规则、技术标准和发展战略,同时尊重各国之间的政策差异。北京方面并没有将其作为一个意识形态集团,而是作为一个务实的平台:各国开展联合技术研究、共享开源技术、加强本国人工智能创新生态系统的一种手段。

正如李解释的那样,“中国愿意分享其人工智能发展经验和技术产品,以帮助世界各国-特别是全球南方国家-加强能力建设。”他进一步提出“加强创新合作,取得更多突破性成果”,并承诺中国“将更加开放地共享开源技术和产品”。

全球南方是这一愿景的核心。中国官员将该合作机构定位为弥合“数字和智能鸿沟”的一种方式,确保发展中国家从人工智能的经济和社会潜力中平等受益。对于美国轨道之外的国家(其中许多国家已经被中国的“一带一路”网络所吸引)来说,这是一个有吸引力的提议:获得人工智能技术、能力建设支持,以及在治理桌上占有一席之地,而不必在零和竞争中选边站队。

这并不是说中国的做法完全是无私的。扩大人工智能合作加深了北京的全球影响力,特别是在西方技术和资本有限或有条件的地区。通过将自己定位为多边主义的捍卫者,中国反驳了美国的说法,即中国应该被隔离在关键技术流动之外。实际上,中国的包容性言论也起到了对抗华盛顿的排他性联盟建设的战略外展作用。

尽管如此,两项计划在语气和内容上的差异是惊人的。美国的蓝图将人工智能视为一个需要占领和捍卫的高地。中国的计划将其视为一个可耕种的公地。

这些不同的哲学对新兴人工智能秩序的结构有着深远的影响。如果华盛顿的做法占上风,世界可能会看到封闭的技术集团的整合:一个由美国领导,由其安全合作伙伴组成,另一个围绕中国和那些愿意无视美国出口管制的国家。每个集团内部的创新可能会加速,但它们之间在能力、标准和准入方面的差距将会扩大。全球治理的理念将分裂成平行的体系,反映出冷战时期的分裂。

如果北京的做法获得支持,人工智能资源的跨境共享可能会增加,尤其是在发达经济体和发展中国家之间。这可能有助于缩小人工智能鸿沟,创造更多可互操作的全球标准,尽管这也需要信任中国对开放的承诺和自己的治理规范。鉴于中国国内的人工智能环境受到广泛的国家监督和审查,一些国家可能会对中国所谓的“开放”是否符合他们的价值观保持谨慎。

对于全球南方国家来说,风险尤其高。根据美国的计划,获得尖端人工智能可能取决于政治联盟,这限制了不结盟国家利用人工智能促进自身发展的能力。根据中国的计划,访问可能会更容易,但条款可能会受到北京方面的战略重点和自己对数字主权的愿景的影响。

因此,世界大部分地区面临的选择不仅仅是在“自由”和“受限制”的人工智能之间,而是在不同的技术相互依赖模式之间:一种基于选择性排他性,另一种基于有条件的包容性。两者都是政治性的,都是战略性的,都将影响人工智能如何改变全球经济。

转载请注明出处: 我的生活分享

本文的链接地址: http://4g.jerryyuan.cn/post-5518.html

本文最后发布于2025年08月18日12:40,已经过了23天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈

-

鸡飞狗跳打一个生肖精选解析、解释与落实、全面解答解释落实

鸡飞狗跳打一个生肖精选解析、解释与落实、全面解答解释落实在中华文化中,生肖文化一直占据着重要的地位,它不仅是时间的象征,更是人们性格、命运的隐喻,而“鸡飞狗跳”这一成语,形象地描绘了一种混乱、无序的场景,其中蕴含了丰富的文化内涵,本文将围绕“鸡飞狗跳”这一关键词,解析与之相关的生肖——鸡和狗的象征意义,并通过解……

2025/07/05

-

欲钱买人人有的打一正确生肖,全面释义、综合解答解释落实

欲钱买人人有的打一正确生肖在中国传统文化中,猜谜语是一种富有智慧和乐趣的活动,我们来探讨一个有趣的谜语:“欲钱买人人有的”,这个谜语看似简单,实则蕴含深意,需要我们从多个角度进行解析,本文将详细分析这个谜语,并尝试给出合理的答案,谜面分析我们需要理解谜面的意思,“欲钱买人人有的”这句话可以拆解为几个部分:欲钱……

2025/07/05

-

今期生肖十一头,鸡狗升天定有码打一正确生肖请全面2释义、解释与落实、详细解答解释落实

今期生肖十一头,鸡狗升天定有码:揭秘正确生肖的全面解读与落实在中国传统文化中,生肖文化一直占据着重要的地位,它不仅是时间的象征,还蕴含了丰富的民俗与哲学思想,而“今期生肖十一头,鸡狗升天定有码”这一谜语,更是巧妙地融合了生肖知识、神话传说与数字游戏,引得无数猜谜爱好者为之着迷,本文将围绕这一谜语,从生肖的释义……

2025/07/06

-

新奥今天最新准确资料亦新澳天天彩2025芳草地、警惕虚假宣传-全面释义、实时解答解释落实

新奥今天最新准确资料与亦新澳天天彩2025芳草地全面释义及实时解答在当今信息爆炸的时代,各类资料、数据和预测层出不穷,尤其在彩票预测领域,更是鱼龙混杂,对于“新奥今天最新准确资料”和“亦新澳天天彩2025芳草地”这类关键词,我们不仅要保持理性,更要警惕其中可能隐藏的虚假宣传,本文将全面释义这些关键词背后的含义……

2025/07/15

-

21名被俘窑工获救

拉合尔:周三,拉合尔高等法院(LHC)下令释放21名劳工,其中包括妇女和儿童,这些劳工是警方从Samundri附近的一个窑中救出的。法官TariqSaleemSheikh主持了关于ShahidMasih和Ishtiaq关于非法监禁砖窑工人的请愿书的听证会。在诉讼过程中,迪杰科特警方在法庭上出示了获救的工人,包括儿童。请愿人的律师SuhailShahi...

2025/07/16

-

今期生肖十一头,鸡狗升天定有码打一正确生肖的全面释义、解释与落实、时代解答解释落实

生肖文化探秘——解读“今期生肖十一头,鸡狗升天定有码”的深层含义**在浩瀚的中华文化长河中,生肖文化犹如一颗璀璨的明珠,历经千年而不衰,它不仅承载着古人对时间的认知与记录,更蕴含着丰富的民俗传统和深厚的文化底蕴,就让我们一同走进这神秘的生肖世界,探讨一个颇具趣味的谜题——“今期生肖十一头,鸡狗升天定有码”,并尝……

2025/07/06

-

直眉瞪眼打一最佳生肖的全面释义、解释与落实、统计解答解释落实

直眉瞪眼打一最佳生肖的全面释义、解释与落实、统计解答解释落实直眉瞪眼打一最佳生肖的全面释义“直眉瞪眼”这一成语,通常用来形容人发愣、发呆、惊讶或困惑的样子,眉毛上竖,眼睛睁大,表情夸张,在十二生肖中,要找到与这一成语最为契合的生肖,我们需要考虑生肖动物的典型特征和象征意义,龙:在中国文化中,龙是威严与尊贵的象征……

2025/07/05

-

鸡飞狗跳打一个生肖与警惕虚假宣传-全面释义、详细解答解释落实

全面释义、详细解答与落实在日常生活和娱乐中,我们经常遇到各种谜语和成语,它们不仅富有娱乐性,还蕴含着丰富的文化内涵,“鸡飞狗跳”这一成语,形象地描绘了一种混乱无序的场景,而当我们提到“打一个生肖”,则自然而然地让人联想到中国的十二生肖,本文将围绕“鸡飞狗跳打一个生肖”这一谜语进行详细解析,并借此机会探讨在现代社……

2025/07/06

-

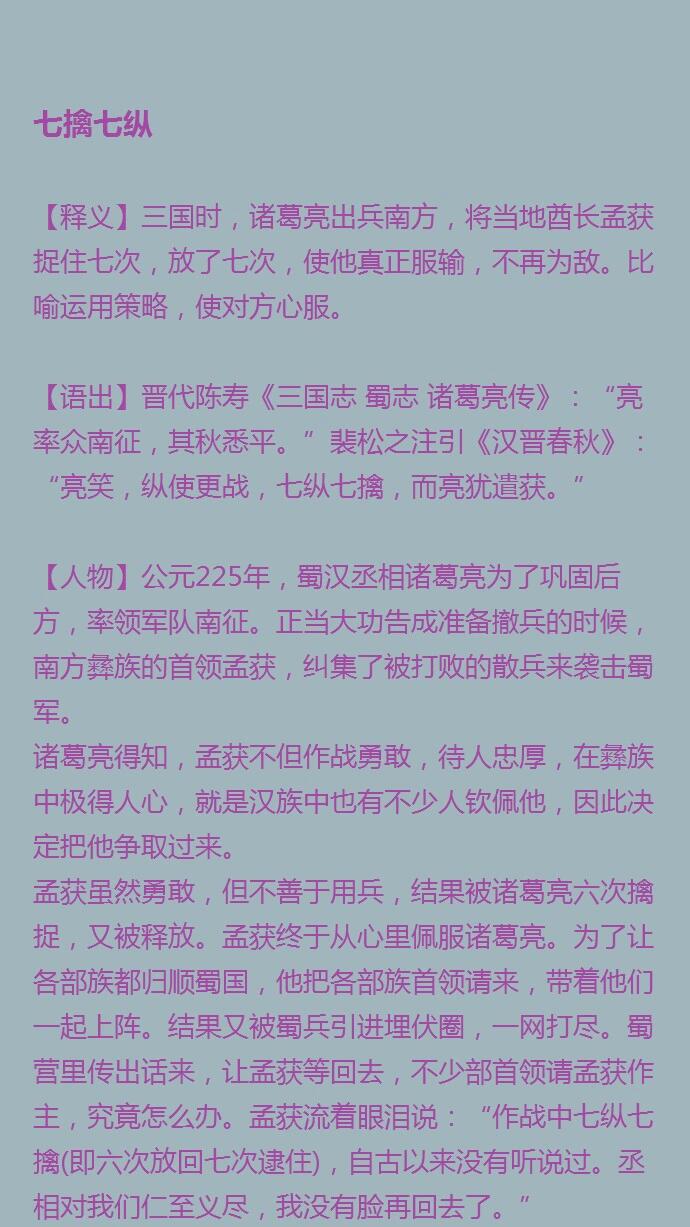

七擒七纵打一生肖是什么生肖全面释义、综合解答解释落实

全面释义与综合解答“七擒七纵”这一典故源自三国时期诸葛亮南征孟获的故事,意指通过策略与智慧使对方心悦诚服,在十二生肖的谜题中,“七擒七纵”常被用来隐喻特定生肖的特质或象征意义,以下从多个角度对这一谜题进行全面解析,历史典故与生肖关联“七擒七纵”最早见于《三国志·蜀志·诸葛亮传》,描述诸葛亮在南征时七次擒获孟获又……

2025/07/05

-

青梅竹马两无猜,今知三四来求亲是什么生肖仔细释义、解释与落实、全面解答解释落实

青梅竹马两无猜,今知三四来求亲:解读与生肖寓意在中国传统文化中,生肖不仅是时间的象征,更是人们性格、命运的隐喻,本文将围绕“青梅竹马两无猜,今知三四来求亲”这句谚语,探讨其中蕴含的生肖寓意,并详细解读其背后的文化意义,青梅竹马两无猜:生肖鼠的纯真与陪伴“青梅竹马”一词源自唐代诗人李白的《长干行》,形容男女童年时……

2025/07/07

我的生活分享

我的生活分享